Professional Documents

Culture Documents

In Lav Rev - 08 03 - 18 L'emilitsa - 542

Uploaded by

Claudio MaioliOriginal Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

In Lav Rev - 08 03 - 18 L'emilitsa - 542

Uploaded by

Claudio MaioliCopyright:

Available Formats

L’EMILITSA

L’Emilìtsa, un po’ grassa, aveva due tondi rosa carico sulle guance con la cipria intorno, le labbra dipinte

di rosso vivo come una caricatura e la voce ancora ferma da soprano leggero educata al canto dalla madre

greca, cantante lirica. Ogni giorno metteva un po’ di riso sul davanzale per i passeri, lo versava su una panca

di legno in miniatura perché non scheggiassero il marmo con il becco. La panchetta l’aveva costruita il

marito, un omino buono piccolo piccolo che giocava alle bocce.

Il balcone del soggiorno pieno di fiori colorati dava sui giardini pubblici. C’erano il minigolf, il ping pong e

in mezzo a un grande spiazzo di ghiaia la pista di pattinaggio circondata dai pini. D’estate ci montavano un

ring per il catch, una specie di lotta libera molto finta e molto popolare in Francia. I contendenti avevano gli

occhi coperti da una mascherina e alcuni persino il mantello. Una sera l’Angelo bianco, stretto in una presa

del Boia di Bethùne, provò a liberarsi con una mossa di grande effetto: ruotando sulla testa in verticale e

mulinando le braccia per prendere lo slancio. Il pietrisco lanciato sul tappeto da un tifoso esuberante gli

tagliuzzò prima la calotta di stoffa bianco argento e poi la pelle del cranio. Qualcuno disse maschera di

sangue, tre parole che tuttora lo inquietano. Allora, a sette anni, fu il suo primo vero svenimento.

In soggiorno c’era il pianoforte, uno dei primi su cui metteva le mani, verticale, nero e pieno di fregi, con

due candelabri a una fiamma e in mezzo il leggio pieghevole a pantografo. Sul leggio una vecchia edizione

dell’Elisir d’amore. Qualche volta l’Emilìtsa, vezzeggiativo del nome greco Emilìa. si sedeva al piano,

sfogliava la partitura fino a pagina 7, arpeggiava un accordo per prendere la nota e dopo un po’ faceva

tremare i bicchierini da sherry, troppo accosttati nell’angoliera. Oggi si chiederebbe se fossero i ripiani a

vibrare con i bassi oppure il cristallo con gli acuti. Allora restava immobile, semplicemente rapito. A tratti

doveva distrarsi dal suono. Guardava il foglio, i segni ancora ignoti ma belli, pallini neri e ogni tanto bianchi

che si rincorrevano un po’ fitti un po’ radi come passeri sui fili della luce.

L’Emilìtsa è in cucina con mamma. Si siede al piano, ha cinque o sei anni. Tira su il collo della camicia,

ripiego all’indietro i polsini e fingo di scorrere la partitura. Allontana i gomiti dai fianchi, solleva

leggermente i polsi lasciando penzolare le mani in attesa ispirata e poi affonda nei tasti. Un colpo secco. Si

ferma, solleva le mani, si ferma anche il suono (non arrivo ai pedali). Ricomincia, ma questa volta alterna le

mani, le sposto lungo la tastiera, muovo le dita a ragnetto. Mi fermo di nuovo, allungo una gamba scendendo

per metà dallo sgabello, schiaccio il pedale di destra, sollevo le mani. Magia, il suono continua. Chiudo gli

occhi, sono in volo.

“È tardi, andiamo”, dice mamma. L’Emilìtsa saluta, sorride, contrae il viso liberando un po’ della sua cipria.

L’aria è calda. I giardinetti sono pieni di bambini che corrono sulla ghiaia o coi pattini. Per me sono

un film muto. Mamma mi tiene per mano e mi trascina: il mio piede non vuole ancora staccarsi dal

pedale.

You might also like

- The Highland Hens: The brand new uplifting, feel-good read from Judy LeighFrom EverandThe Highland Hens: The brand new uplifting, feel-good read from Judy LeighNo ratings yet

- Bumble Jacket Miscellany: a miscellany for poetry and fiction 2:2From EverandBumble Jacket Miscellany: a miscellany for poetry and fiction 2:2No ratings yet

- Some Creatures Have All the Luck! (Enhanced Edition): Antonio VivaldiFrom EverandSome Creatures Have All the Luck! (Enhanced Edition): Antonio VivaldiRating: 4 out of 5 stars4/5 (2)

- The Unicorn in the Mirror: The John Singer Sargent/Violet Paget Mysteries, #3From EverandThe Unicorn in the Mirror: The John Singer Sargent/Violet Paget Mysteries, #3No ratings yet

- The Twilight Pianist and Other Stories: Bilingual French-English Short StoriesFrom EverandThe Twilight Pianist and Other Stories: Bilingual French-English Short StoriesNo ratings yet

- Esme's Gift: A thrilling odyssey awaitsFrom EverandEsme's Gift: A thrilling odyssey awaitsRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (37)

- A Story That Ends with a Scream: And Eight OthersFrom EverandA Story That Ends with a Scream: And Eight OthersRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)

- The Mats by Francisco ArcellanaDocument7 pagesThe Mats by Francisco ArcellanajessicaNo ratings yet

- The Mats (1 9 3 8) : Emilia y Jaime RecuerdoDocument3 pagesThe Mats (1 9 3 8) : Emilia y Jaime RecuerdoHoney Lee TongcuaNo ratings yet

- The MatsDocument6 pagesThe MatsLemuel CabisonNo ratings yet

- The MatDocument16 pagesThe MatAdelisa NiñalNo ratings yet

- By Francisco Arcellana: The MatsDocument2 pagesBy Francisco Arcellana: The MatsFei Genuino Cruz100% (1)

- The MatsDocument2 pagesThe MatsEzra May100% (1)

- Play Sa Phil Lit.Document9 pagesPlay Sa Phil Lit.Paula FontelaraNo ratings yet

- The Mats: by Francisco ArcellanaDocument4 pagesThe Mats: by Francisco ArcellanaMusic CollectionNo ratings yet

- Grade 7 - Sort StoriesDocument23 pagesGrade 7 - Sort StoriesNataNo ratings yet

- The Mats (1 9 3 8)Document7 pagesThe Mats (1 9 3 8)raniele30No ratings yet

- Miss Julie: NOTES: Setting The StageDocument15 pagesMiss Julie: NOTES: Setting The StageAndrew KendallNo ratings yet

- Eng - MatsDocument3 pagesEng - MatsGregory Eleazar D. AngelesNo ratings yet

- THE MATS - Docx by Francisco ArcellanaDocument4 pagesTHE MATS - Docx by Francisco Arcellanakristinejoyrosales85% (20)

- The MatsDocument5 pagesThe MatsElysee CalasagNo ratings yet

- Valuing My FamilyDocument6 pagesValuing My FamilyJeurdecel Laborada Castro - MartizanoNo ratings yet

- The MatsDocument8 pagesThe MatsYannesa S. Bantilan - Balbin50% (2)

- Piano TechniqueDocument5 pagesPiano TechniqueClaudio MaioliNo ratings yet

- Eric Salerno Dal Washington PostDocument2 pagesEric Salerno Dal Washington PostClaudio MaioliNo ratings yet

- 250 Word or Less Short Story, ExerciseDocument6 pages250 Word or Less Short Story, ExerciseClaudio MaioliNo ratings yet

- A Habdbook in Home EconomicsDocument60 pagesA Habdbook in Home EconomicsClaudio Maioli100% (1)

- Density Degree of Intervals and ChordsDocument16 pagesDensity Degree of Intervals and ChordsClaudio Maioli100% (2)

- The Essential Qigong Training GuideDocument61 pagesThe Essential Qigong Training Guidetilopa98% (62)

- BloccoDocument2 pagesBloccoClaudio MaioliNo ratings yet

- Truth About Financial Crisis Part IDocument2 pagesTruth About Financial Crisis Part IClaudio MaioliNo ratings yet

- 5 Note Extravaganza EbookDocument9 pages5 Note Extravaganza EbookClaudio MaioliNo ratings yet

- 0 SitografiaDocument1 page0 SitografiaClaudio MaioliNo ratings yet

- Natural Health Himalayan CrystalDocument20 pagesNatural Health Himalayan CrystalClaudio MaioliNo ratings yet

- I 100 Romanzi - The GuardianDocument10 pagesI 100 Romanzi - The GuardianClaudio MaioliNo ratings yet

- Essential Free Guide To TablaDocument0 pagesEssential Free Guide To TablaBhagwat ThakkerNo ratings yet

- Bach - Per Stud. Il Clav Ben TempDocument3 pagesBach - Per Stud. Il Clav Ben TempClaudio MaioliNo ratings yet

- 2015-05-18 Link Musica Da StickyDocument34 pages2015-05-18 Link Musica Da StickyClaudio MaioliNo ratings yet

- Misunderstanding GershwinDocument6 pagesMisunderstanding GershwinClaudio MaioliNo ratings yet

- Refandprac Dys 6presentperfectsimpleecontinuousDocument8 pagesRefandprac Dys 6presentperfectsimpleecontinuousClaudio MaioliNo ratings yet

- Natural Health Himalayan CrystalDocument20 pagesNatural Health Himalayan CrystalClaudio MaioliNo ratings yet

- Birdsong and Music David MatthewsDocument7 pagesBirdsong and Music David MatthewsClaudio Maioli100% (1)

- Atonal PDFDocument10 pagesAtonal PDFDaniel CarpenterNo ratings yet

- Pure DataDocument349 pagesPure DataKelly Johnson100% (1)

- Maria SchneiderDocument135 pagesMaria SchneiderClaudio Maioli100% (2)

- WWW Theguardian Com News 2015 Feb 18 Yanis Varoufakis How IDocument28 pagesWWW Theguardian Com News 2015 Feb 18 Yanis Varoufakis How IClaudio MaioliNo ratings yet

- Start Here How To Teach Piano Play Piano Efficiently ContactDocument7 pagesStart Here How To Teach Piano Play Piano Efficiently ContactClaudio MaioliNo ratings yet

- Refandprac Dys 6presentperfectsimpleecontinuousDocument8 pagesRefandprac Dys 6presentperfectsimpleecontinuousClaudio MaioliNo ratings yet

- IMSLP16963-Bartok - Music For Strings Percussion and Celesta Orch. ScoreDocument146 pagesIMSLP16963-Bartok - Music For Strings Percussion and Celesta Orch. Scoreluciabenetti5584No ratings yet

- Brad Mehldau - Analisi Blues Charlie ParkerDocument8 pagesBrad Mehldau - Analisi Blues Charlie ParkerClaudio Maioli100% (2)

- Jarrett Post 6 Jarrett in SearchDocument8 pagesJarrett Post 6 Jarrett in SearchClaudio MaioliNo ratings yet

- Jarrett DisparoDocument1 pageJarrett DisparoClaudio MaioliNo ratings yet

- Super Mario Bros: The Role of Music in Platform GamingDocument20 pagesSuper Mario Bros: The Role of Music in Platform GamingNathan PoetschkaNo ratings yet

- Op Manual UH-60A UH-60L EH-60A HelicopterDocument841 pagesOp Manual UH-60A UH-60L EH-60A HelicopterSpace_Hulker100% (5)

- The Great Gatsby and The Village by The SeaDocument12 pagesThe Great Gatsby and The Village by The SeasanjayjayashiNo ratings yet

- Hasty Search Kit Manual Rev03 WebDocument60 pagesHasty Search Kit Manual Rev03 WebSebastián DankerNo ratings yet

- The Ultimate Guide To Rhythm ChangesDocument63 pagesThe Ultimate Guide To Rhythm ChangesJknoxvil100% (4)

- Cpar Q3module2 UpdateDocument105 pagesCpar Q3module2 UpdateRose Ann Tasico GegaNo ratings yet

- sc1088 PDFDocument7 pagessc1088 PDFMariuszChreptakNo ratings yet

- Film Review #6Document3 pagesFilm Review #6ecauthor5No ratings yet

- The Text Below To Answer Questions 1 To 3Document4 pagesThe Text Below To Answer Questions 1 To 3Yogi DluvhzNo ratings yet

- Instrumentation Engineering - GATE 2011 ExplanationsDocument17 pagesInstrumentation Engineering - GATE 2011 Explanationsshaswata7263No ratings yet

- Lieutenant Ginger Bayliss: Memorable Scene in Season Two (1973)Document1 pageLieutenant Ginger Bayliss: Memorable Scene in Season Two (1973)Baloo Nick CastlesNo ratings yet

- Lecture 2 Frequency HoppingDocument34 pagesLecture 2 Frequency Hoppinggafeer fableNo ratings yet

- Glory S by Blossom BridgeDocument38 pagesGlory S by Blossom BridgeFitzcarl Reid100% (1)

- Lmu 2130Document2 pagesLmu 2130Chirag RaiNo ratings yet

- stq14 15 PDFDocument197 pagesstq14 15 PDFShubham ChaturvedyNo ratings yet

- UltilitiesDocument3 pagesUltilitiesThị Hiếu NguyễnNo ratings yet

- GSM Call Flow PDFDocument4 pagesGSM Call Flow PDFKiran Dhiman100% (1)

- The Little FiddleHed Tune BookupdatedDocument40 pagesThe Little FiddleHed Tune BookupdatedYolanda Fernández100% (3)

- The Fourier Transform and Its ApplicationsDocument428 pagesThe Fourier Transform and Its Applicationsmachinelearner100% (3)

- The Voluntary Movie Rating System (1987)Document8 pagesThe Voluntary Movie Rating System (1987)Motion Picture Association of AmericaNo ratings yet

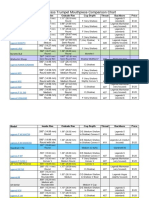

- Legends Brass Trumpet Mouthpiece Comparison ChartDocument15 pagesLegends Brass Trumpet Mouthpiece Comparison ChartchinotortozaNo ratings yet

- Celebrity Gossip ArticleDocument5 pagesCelebrity Gossip Articleapi-608485727No ratings yet

- Multiplexing: Figure 1: Concept of MultiplexingDocument4 pagesMultiplexing: Figure 1: Concept of MultiplexingMohammad Afiq AbidinNo ratings yet

- FWM603X MP3 Mini Hi-Fi System FWM603Document34 pagesFWM603X MP3 Mini Hi-Fi System FWM603Dener SouEuNo ratings yet

- Smooth Criminal - Patricia LynchDocument3 pagesSmooth Criminal - Patricia Lynchapi-549030089No ratings yet

- Lesson 1Document3 pagesLesson 1Kimkim ErdapNo ratings yet

- ATL-Hiperion Microwave Equipment Installation Practice PDFDocument22 pagesATL-Hiperion Microwave Equipment Installation Practice PDFBarry RuleNo ratings yet

- Campina Test 100 (Present Simple, Present Continuous and Past Simple)Document7 pagesCampina Test 100 (Present Simple, Present Continuous and Past Simple)Antonio ValentinNo ratings yet

- Triad (Music) - WikipediaDocument4 pagesTriad (Music) - WikipediaAla2 PugaciovaNo ratings yet

- LampSite Solution Product Description PDFDocument37 pagesLampSite Solution Product Description PDFMSHUANNNo ratings yet